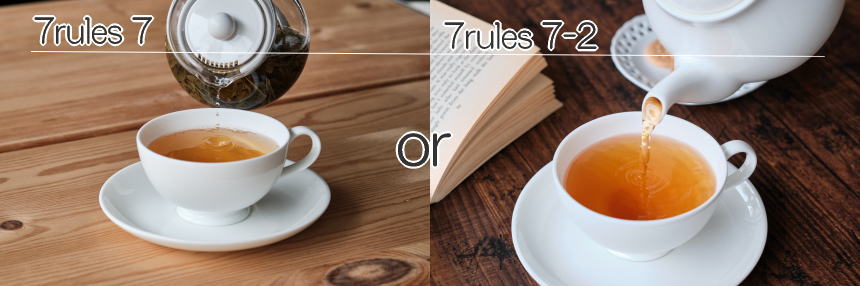

美味しい紅茶のいれ方・セブンルール7-2「茶葉を濾しながら別のティーポットに紅茶を移し替える」

美味しい紅茶のいれ方・セブンルール7の追加として「7-2 茶葉を濾しながら別のティーポットに紅茶を移し替える」を紹介します。

紅茶のいれ方セブンルール1~6までを実践し、蒸らしが終わったら、温めた別のティーポットに茶葉を濾しながら紅茶液をすべて移し替えましょう。その後、温めたティーカップに紅茶を注ぐ。これがルール7-2です。

一杯目の紅茶を注ぎ、ティーポットに茶葉を入れたままにする方法

セブンルールの7として紹介しているのは「ティーポットの中を軽く混ぜ、紅茶の濃さを整え、一杯目の紅茶を注ぐ」方法です。つまりは、「ティーポットに茶葉を入れたまま二杯目の紅茶を残す」方法ともいうことができます。

以前はこのやり方が一般的で、今でも正しいやり方です。

正しいのですが、少し時代の流れに少し合わなくなっていると感じるんですよね。そこで、このページの茶葉を抜き移し替える方法を「セブンルール7-2」として追加しました。あくまでも追加です。修正ではありません。

茶葉を濾しながら別のティーポットに紅茶を移し替える2つの理由

- 二杯目の濃く(渋く)なった味を好まない人が多い(増えている)

- 最も美味しい状態の紅茶が飲める

ティーポットに茶葉を入れておくのはスタンダードではなくなってきている?!

従来のやり方の「一杯目の紅茶を注ぎ、ティーポットに茶葉を入れたまま紅茶を残す」は、一杯目と二杯目の紅茶の味が変わります。茶葉を入れたままにしますから、二杯目が濃く(渋く)なります。

「これをよし」としていたのですが、「なんで?」という人が増えていると感じるのです。

ティークラブの紅茶のようなピュアな紅茶を好む人は、味の変化や濃くなった紅茶を好む人が多いです。とはいえ、ややもすると「通」といわれるような領域なのかもしれません。

一般的な紅茶好きは、二杯目が濃くなるのを嫌う人が多いように感じます。それを分かっていて、ティークラブでは対策を紹介していました。

ところが

通っぽい紅茶好きは年々減っている。

紅茶初心者は年々増えている。

となると、「一杯目と二杯目の紅茶の味が変わる」「二杯目の紅茶が濃く(渋く)なる」のは『スタンダードではなくなっている』と考えたのが今回紹介したセブンルール「7-2」となっています。

茶葉や飲むシーンによってはマグカップに移し替えてもいいでしょう。

最も美味しい状態の紅茶が飲める

美味しい紅茶を抽出するセブンルール1~6で美味しい紅茶を抽出し、茶葉を抜いて、別のティーポットに移し替える。それからティーカップに注げば、最も美味しい紅茶をいつでも飲むことができます。

茶葉を抜いて移し替えているから

・紅茶の味が変わらない

・二杯目が濃くなる心配がない

安心して美味しい紅茶を飲むことができます。

一つだけ注意点をいうと「移し替えるティーポットをしっかり温める」ことですね。カップに直接注ぐのに比べるとティーポットに移し替える段階で紅茶が冷めますからね。ティーカップは状況に応じて温めてください。

ティーポットに茶葉を残す方法が好きな人はそのままでOK

セブンルール7の「ティーポットに茶葉を残す」やり方をいつもやられている人はそのままでOKです。間違った方法ではありません。正しいやり方ですから、自分が美味しいと感じるのなら問題ありません。

味の変化を楽しむ、二杯目の濃くなった紅茶の味が好きな人もいますからね。

私も個人的には茶葉を残したほうが好きです。茶葉にもよりますが、濃くなった二杯目の紅茶は味わい深いと思うからです。

何となく違和感があった、疑問を持っていたけど、周囲や情報や常識っぽいことに流されていたとしたら、見直してみてはいかがでしょうか。